维多利亚时代的威士忌酒年鉴人阿尔弗雷德·巴纳德(Alfred Barnard)的干杂乱几乎没有夸张的字眼,但英国威士忌酒厂(The Whiskey Distilleries) 的作者 在1880年代中期访问都柏林时就变得非常抒情。

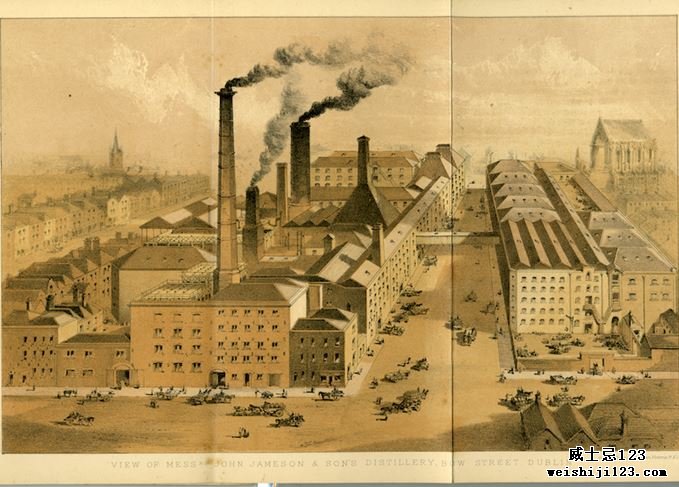

在约翰·詹姆森父子的Bow Street酿酒厂,我们读到“几乎每个部门都配备了新的和改进的机械”,而George Roe&Co庞大的Thomas Street工厂的入口“不同于我们所见过的其他任何酿酒厂,这提醒我们”法国一些城堡”。

最高级人士不断积累:威廉·詹姆森(William Jameson)位于Marrowbone Lane的酿酒厂有“两个据说是英国最大的土豆泥桶”。菲尼克斯公园的白炽灯和水轮横穿利菲河,是“酒厂有限公司(DCL)拥有的所有酒厂中最现代的一家”。

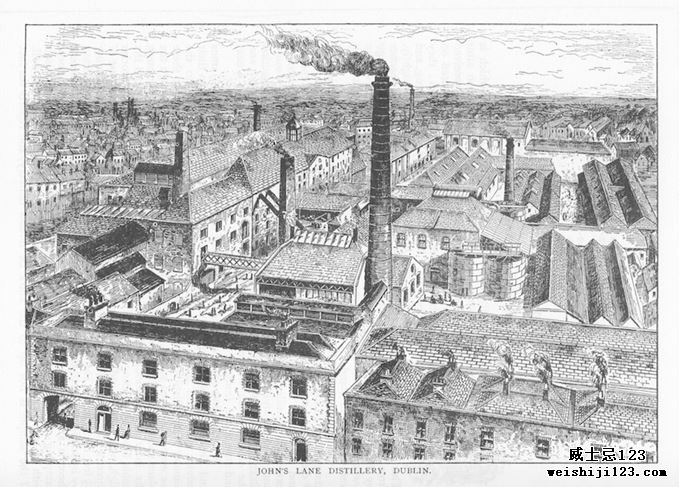

巴纳德(Barnard)对John Power&Son爵士的John's Lane酿酒厂特别赞誉,该酿酒厂配备了两个25,000加仑的洗涤蒸馏器,“据说是有史以来最大的壶蒸馏器”,以及20英尺长的“最精心布置的烈酒保险箱”我们见过的一个。”

巴纳德总结说:“酿酒厂一共完成了尽可能多的工作,可以在任何地方找到它。”他补充说,酿酒厂的“老牌”:“它的味道非常完美,而且在爱尔兰古老的香气中也很明显。威士忌在鉴赏家的心中如此珍贵,就像人们可能想要的那样……”

这些都不会令巴纳德的读者震惊。在他游览期间,伦敦商人吉尔伯斯(Gilbeys)售出的每三瓶威士忌中有两瓶是爱尔兰威士忌,其28个蒸馏厂的产品是全球成功的典范。

特别赞扬:阿尔弗雷德·巴纳德(Alfred Barnard)大肆宣传约翰·鲍尔(John Power)的酿酒厂

爱尔兰酒厂的档案保管员卡罗尔·奎因(Carol Quinn)说,这是一种威望的产品。'如果您的酒窖里装满了优质的香槟和干邑,那么您也有优质的爱尔兰威士忌。那是你为之存钱的东西。

对于大多数鉴赏家来说,“优质爱尔兰威士忌”意为都柏林。大英帝国的第二个城市,不断增长的人口,港口和众多的水源使它长期成为蒸馏的中心,但是维多利亚时代见证了它达到其影响力和富裕程度的顶峰。

巴纳德参观的六个都柏林酒厂中,“乔治四号”,约翰·鲍尔,约翰·詹姆森和威廉·詹姆森都是“四大”。他们共拥有约1000名员工,每年生产大约500万加仑的烈酒,总面积超过40英亩。

Teeling Whiskey的医学博士Jack Teeling说:“这些巨大的建筑群雇佣了很多人,并且在整个城市都可以看到。” 他们有合作社,装瓶厂等等。他们每个人都像一座城市。

他们认为自己生产的威士忌与众不同,因此奠定了他们的规模。奎因说:“都柏林的酿酒厂坚信,他们的酿造物要比他们所谓的“乡村威士忌”要好。“他们认为,他们在税收部门的眼里比他们的国家表亲亲近得多……他们觉得自己受到了更高的要求。”

像一座城市:都柏林庞大的酿酒厂容纳着各种各样的交易(照片:爱尔兰酿酒师)

为了进一步脱颖而出,他们开始将自己的产品命名为“城市”或“议会”威士忌,将农村竞争对手称为“国家”,并且始终将威士忌拼写为“ e”,这与当时的惯例不同。

这是跌倒的绝佳高度,但他们确实跌倒了。甚至对巴纳德的敬畏描述也暗示着在更黑暗的时期:罗伊的酿酒厂每年能够生产将近200万加仑的烈酒,但他补充说:“但是,与其他都柏林蒸馏厂相比,它已经减少了在过去的几个季节中相当可观。”

仅仅几年后,威廉·詹姆森(William Jameson)和乔治·罗(George Roe)与规模较小的琼斯路(Jones Road)行动组建了都柏林威士忌酒厂(DWD),但在1920年代,所有人都保持沉默。菲尼克斯公园(Phoenix Park)是进军苏格兰苏格兰庞然大物DCL的雄心勃勃的野心之地,在世纪之交(到1921年关闭)之前已被减少为生产工业酒精。

发生了什么?不幸的到来,无能和地缘政治事件的复杂结合,伴随着不断蒸馏和谷物威士忌的兴起而带头。

与普遍的看法相反,爱尔兰的酿酒师至少在一开始并不反对科菲酒的想法。在埃涅阿斯·科菲(Aeneas Coffey)为其装置获得专利的十年之内,其中有13个在爱尔兰经营(相比之下,苏格兰只有2个),其中包括约翰·詹姆森(John Jameson)的Bow Street酒厂的1个。

保持信心:在关于威士忌的真相中,都柏林的酿酒厂反对谷物精神

奎因说:“它们在爱尔兰各地都有使用。” “从来没有这样的情况,爱尔兰的酿酒厂会害怕或不接受这项技术。他们做到了。' 但是,她补充说,这是一个问题。他们的消费者不喜欢这种产品。他们仍然喜欢锅的味道。”

1870年代,当爱尔兰市场被来自苏格兰和其他地方的科菲蒸馏酒所淹没时,反谷物的地位得到了加强。

这导致了 《关于威士忌的真相》(Truths About Whiskey),这是一本多义的书,由都柏林的“四大威士忌”于1878年出版,与科菲剧照产生的“沉默的精神”相悖。它说:“事实上,这些东西所产生的威士忌酒并不比葡萄酒或啤酒的威士忌酒多。”

最初基于充分的不情愿开始变得顽固不动。彼得·穆里安(Peter Mulryan)在《爱尔兰威士忌》中写道 :

“虽然他们的好名声被假冒的威士忌所污损,而市场上充斥着廉价的调和酒,但都柏林的四大蒸馏厂却坐立不安,坚信专利专利的风尚会过去。”

杰克·泰林(Jack Teeling)补充说:“成功的傲慢导致了爱尔兰蒸馏厂的灭亡。他们束手无策,他们认为那是制作威士忌的唯一途径。

这种被嘲弄的自负 感 具有希腊悲剧的吸引力,但整个故事都无视这种简单的解释。实际上,爱尔兰威士忌在几十年的时间里遭受了一系列打击。

美国最大?:像詹姆森这样的爱尔兰品牌在美国输给了苏格兰威士忌(照片:爱尔兰蒸馏厂)

设立保税仓库,并在运输时缴纳税款,这促进了商业搅拌机的兴起,在苏格兰,诸如沃克,布坎南和杜瓦等名称也得到了兴起。1900年代初期残酷的“大刀阔斧” DCL政策导致爱尔兰海两岸的酿酒厂被收购并清盘以保护公司的市场地位。

同时,锅与谷物的争论仍以具有里程碑意义的“什么是威士忌”达到高潮。案-1908年皇家威士忌及其他烈性酒委员会-爱尔兰大败。

那里发生了冲突–不仅有两次世界贸易大战与贸易禁运,而且还有1916年的复活节起义,当时鲍尔街(Bow Street)成为叛军要塞。1919-21年的独立战争以及随后的内战。

爱尔兰自由国的建立是民族主义的胜利,但对酿酒者来说却是一场灾难。如果1800年《联邦法案》使大英帝国有利可图的市场向爱尔兰威士忌开放,那么脱离伦敦的独立又会使它们再次倒闭。

在1920年代,由于禁酒令席卷美国,爱国的爱尔兰裔美国人乔·肯尼迪(约翰·肯尼迪的父亲)与约翰·詹姆森和约翰·鲍尔接洽,履行了“禁酒令”后的威士忌供应。由于担心违反美国法律,他们持异议,离开苏格兰人来填补漏洞,并在数十年后获得了丰厚的回报。

到1930年代初,随着与英国人进行的代价高昂的贸易战开始,爱尔兰自由邦只剩下5个蒸馏厂,其中都柏林的2个蒸馏厂– John Power和John Jameson –导致DCL董事长威廉·罗斯臭名昭著的声明:“爱尔兰是无关紧要的。用冷酷的话来说,他是对的。

坚持不懈:到1950年,爱尔兰威士忌行业“屈膝”(照片:爱尔兰蒸馏厂)

奎因说:“到了1940年代和1950年代,爱尔兰威士忌酒业一its不振。” '酿酒厂关门后的酿酒厂。它的指甲紧贴着。”

伦敦和都柏林不同的战时政策无济于事。温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)确保大麦供应的连续性以保护苏格兰威士忌时,埃蒙·德·瓦莱拉(Eamon de Valera)的爱尔兰自由邦政府对威士忌酒的出口进行了封顶,不是一次,而是两次。奎因说,“那是丧钟。”

1966年3月,由于爱尔兰威士忌似乎完全消失,剩下的三个公司-詹姆森父子公司(John Jameson&Son),约翰鲍尔父子公司(John Power&Son)和科克酿酒厂公司(Cork Distilleries Company)合并成一个新实体。

爱尔兰联合酒厂(UDI)迅速更名为爱尔兰酒厂有限公司(此后不久,罗得西亚宣布宣布自己的UDI,即单方面独立宣言),不久该新机构决定采取激进行动。

生产将在科克郡米德尔顿的新的,耗资900万英镑新建的绿地酿酒厂中进行合并。都柏林蒸馏厂由于其周围扩展的现代城市而变得不适合其目的的庞大植物,现在正式过时了。

1971年,约翰·詹姆森(John Jameson)的鲍尔街(Bow Street)酿酒厂沉寂了;五年后,John's Lane的权力随之而来。爱尔兰威士忌得到了保存,但可以说,在此过程中牺牲了其最好的表达,都柏林威士忌。

杰克·泰林(Jack Teeling)于1976年出生,那一年鲍尔斯关闭了。从1782年沃尔特·泰林(Walter Teeling)在马洛伯恩巷(Marrowbone Lane)成立一家小型酿酒厂到他的父亲约翰·泰林(John Teeling)的库利(Cooley)酿酒厂,这是爱尔兰威士忌从过去到现在的一个连接点,为1989年以来的复苏提供了第一个闪烁的迹象。

新的开始:当Teeling于2015年开设酿酒厂时,威士忌生产又回到都柏林

杰克·泰林(Jack Teeling)回忆说:“我们还在库利(Cooley)时,听说有人在伦敦再次制作威士忌,而我们说:“为什么在都柏林没有人做威士忌呢?” 只是没有道理。

在出售Cooley之后,Teeling威士忌于2012年成立。在经历了一些困难之后-都柏林市议会不怕威士忌。他们认为这可能是一家化工厂,可能会炸毁。” – Haymarket的Teeling酿酒厂于2015年开始生产。

其他人接followed而至–皮尔斯·里昂(Pearse Lyons)在旧的圣詹姆斯教堂(St James's Church),以及今年初新的都柏林自由党(Dublin Liberties)酿酒厂。为了回应DCL失败的凤凰城冒险项目,帝亚吉欧(Diageo)将于今年晚些时候在其城市吉尼斯(Guinness)广阔土地上的一家旧电站中开设一家新的乔治·罗伊(George Roe)酿酒厂。

阿尔弗雷德·巴纳德(Alfred Barnard)来访已有130多年了,威士忌酒的幽灵依然流连忘返–旧风车的树桩为最初的乔治·罗伊(George Roe)酿酒厂提供动力,重新命名了圣帕特里克塔(St Patrick's Tower),现在又改名为都柏林的数字中心。停产的约翰·鲍尔(John Power)仍留在现在的国立艺术与设计学院-但都柏林空气中的更新香气是显而易见的。

杰克·泰林说:“对我来说,都柏林仍然是爱尔兰蒸馏的摇篮。” 如果都柏林威士忌和都柏林蒸馏厂不属于爱尔兰威士忌,那将不是爱尔兰威士忌的真正复兴。

奎恩补充说:“这真是太好了。” “现在走在都柏林,想一想:“我今天应该去哪个酿酒厂参观?”真是太好了。”